googleマップを開きます

アクセス

-

平成21年11月22日

秦分祠、社務所 竣工奉告祭

-

11月22日(日)11時より

今月の初めに完成した若宮霊廟秦分祠、社務所の落成式が秦神社で行われました。

天気が心配でしたが、午前中は少し晴れ間もあり、無事に奉告祭と餅投げを行うことができました。

本日竣工式、餅投げにご参加下さいました神社総代の方々、若枝建築の大工さん始め工事関係者、地元の方々に御礼申し上げます。

新しい秦神社社務所で皆様のご参拝をお待ちしております。 -

平成21年05月16日

高知市祭

-

平成21年5月13日水曜日

午後3時 高知市祭斎行市祭とは、もともと 「山川海鎮祭(さんせんかいちんさい)」とよばれ、藩政時代から受け継がれている土佐独自の総祈祷のことです。

台風や地震などの被害に度々見舞われてきた本県では、特に自然に対する畏敬の念が強く、本来は自然災害から国土を守るため、山、川、海の神々を鎮める目的で行われていたものと思います。

時代は流れ、江戸後期からは五穀豊穣や漁業商業繁栄、近年は交通安全、家内安全に至るまで、様々な事象に対し祈願を込める、文字通り総祈祷の様相を呈し今日に至っています。

明治22年、高知市に市制が施行されてからは高知市祭と称していますが、他の郡部では郡祭、または郡市祭として 県下七つの高知県神社庁の各支部で毎年行われています。

(以上、廣江清著『近世土佐の宗教』参考)

高知県神社庁高知市支部では、毎年、市内の神社持ち回りで市祭を行っています。今年は、七年ぶりに若宮八幡宮で斎行されました。

本殿に神籬を立て諸神を迎え、五色御幣を持った五人の司が行う 「奉幣の儀」 が土佐独特で市祭の特徴です。 -

平成20年08月30日

四百二十年の怨念をこえて

-

先日『仁尾八朔人形まつり』実行委員長の管 善明さん、企画部長の前川宏人さんが当神社に来社されました。管さんと当社の宮司は10年ほど前から親交があり、最近の人形まつりの話やポスターを頂戴しました。

香川県三豊市にある仁尾町では、3月3日にひな祭りをしないのが伝統になっているそうで、旧暦の8月1日に、『八朔まつり』として子供たちの成長をお祝いしてきたそうです。その理由とは…

いまを遡る420余年のむかし、旧仁尾城は土佐の長宗我部軍に包囲され、天正7年、城主細川頼弘公以下一族郎党ことごとく討ち死にして果てました。これがちょうど桃の節句その日で、以来もとの領民たちはこの悲劇的な最期を悼み、お節句は3月3日に行わなくなったそうです。

この『八朔まつり』、昭和30年頃には途絶えていましたが、町おこしの一環で商工会が中心となり平成10年に『仁尾八朔人形まつり』として復興されました。

そうした折、『八朔まつり』の担当者より、「長宗我部氏に滅ぼされてからもう420年も経ったことだし末裔の方と和解をしたい」との問い合わせがあり当社の宮司が仲介人となり、松山市の伊豫豆比古命神社(椿神社)の長宗我部延昭宮司をご紹介し、頼弘公の420年遠忌墓前祭に参列いたしました。

今から10年近く前の出来事です。

『人形まつり』も今年で11回目だそうで、家の座敷や店舗に舞台を設け歴史上の物語やお伽噺の名場面を再現するという、全国的にも珍しい独特な人形飾りが話題をよび、回を重ねるごとに賑わいを増しているそうです。牛若丸と鞍馬山の大天狗

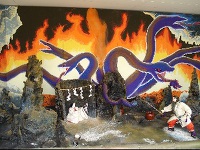

須佐之男命の八岐大蛇退治

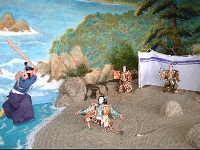

宮本武蔵対佐々木小次郎巌流島の決戦

仁尾町で「先の戦」というと、長宗我部軍によって仁尾城が落城した時のことをさすそうです。何事にも光と影、陰と陽があり、それは今までの歴史にも言えることで、長宗我部氏が四国統一したと一言で言ってもその陰には、滅ぼされた集落、城、国がもちろんあり、その怨みは代々受け継がれてゆきます。

今回お二人が来社されたことで、このような悲劇的な歴史が各地域にはたくさん残っているということを再認識し、立場上ただ長宗我部氏を盛り上げるだけではなく、地方風土記を知ることも大事であると感じました。

『仁尾八朔人形まつり』 今年は9月13日(土)から3日間行われる予定です。

讃岐の地での戦に思いを馳せてみてはいかがでしょう?

お問い合わせは三豊市商工会仁尾支所まで